作者:周家豪发布时间:2025-10-17浏览次数:10

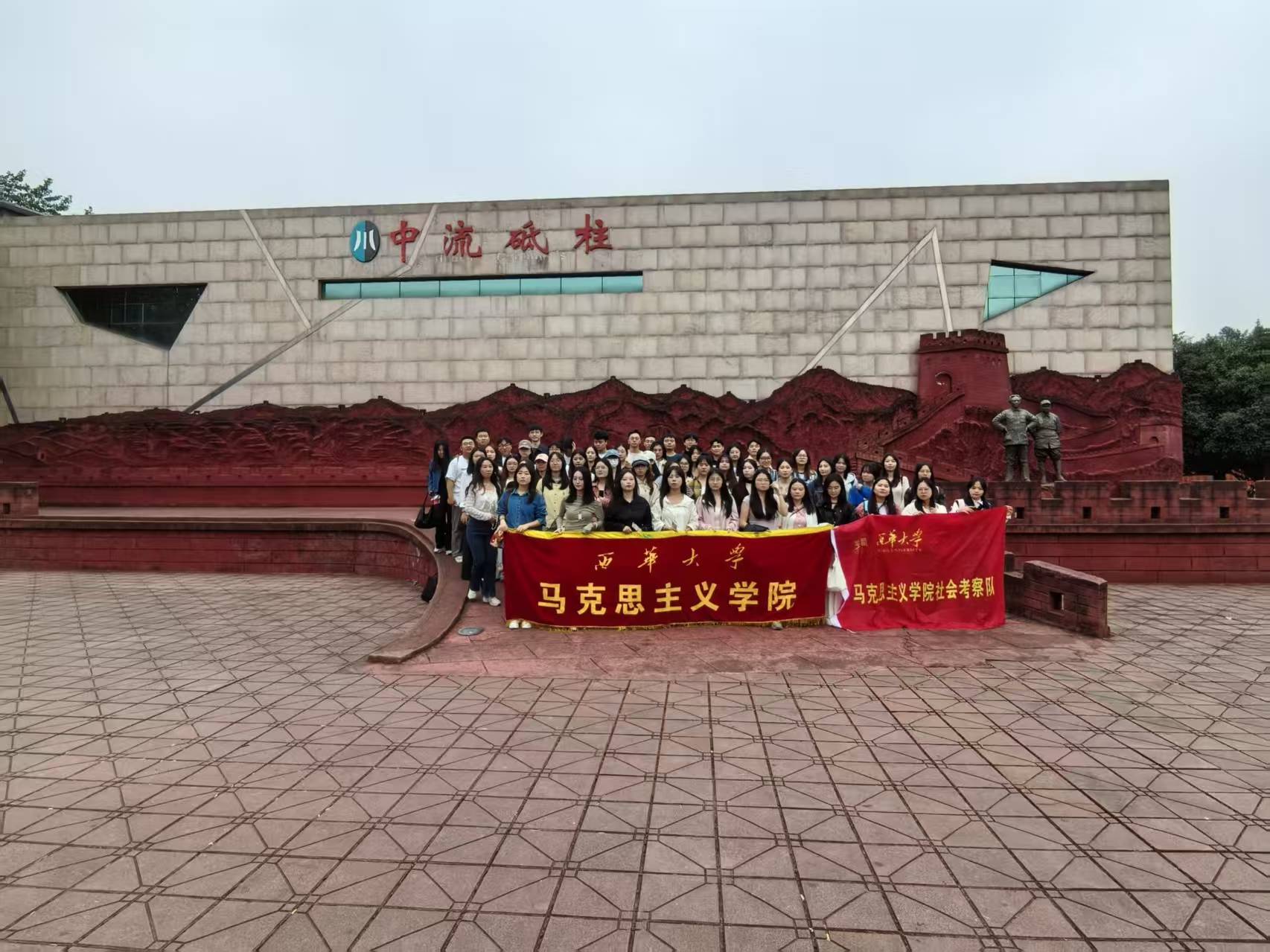

为深切缅怀革命先烈,传承伟大抗战精神,筑牢青年学子理想信念根基。10月16日,西华大学马克思主义学院2024级研究生《马克思主义理论案例分析与实践》课程别开生面地将课堂搬到了位于成都市大邑县的建川博物馆聚落,开展了一场主题为“赓续红色血脉,筑牢信仰之基——重温峥嵘岁月中的初心与使命”社会实践考察活动。在学院党委书记、本课程授课教师万远英教授的带领下,学院副院长王贝教授、薛新国教授、米娜老师以及2024级全体研究生共同参与了这次触及灵魂的实践教学。

步入庄严肃穆的博物馆聚落,历史的厚重感扑面而来。师生们怀着崇敬的心情,依次参观了中流砥柱馆、正面战场馆、川军抗战馆等核心展馆。一幅幅定格历史瞬间的珍贵图片,一件件饱经战火洗礼的斑驳文物,一幕幕还原历史场景的逼真影像,无声却有力地诉说着那段中华民族同仇敌忾、共赴国难的烽火岁月。在中流砥柱馆,中国共产党作为民族解放的中流砥柱,领导人民军队在极端困难的条件下浴血奋战、发展壮大的光辉历程,深深震撼着每一位师生;在正面战场馆,广大爱国官兵舍生忘死、英勇抗击的壮烈事迹,让大家感受到了全民族抗战的磅礴力量;而在川军抗战馆,“无川不成军”的豪迈与悲壮,四川儿女“失地不复,决不回川”的铮铮誓言,更是让师生们心潮澎湃,倍感自豪。整个参观过程,师生们神情专注,沉浸在历史的回响中,深刻体悟着革命先辈们为民族独立和人民解放所展现出的坚贞不屈、视死如归的崇高精神。

参观结束后,万远英教授在现场与同学们进行了深入的交流。她强调:“历史是最好的教科书,也是最好的清醒剂。今天我们走出教室,来到这里,就是要让大家身临其境地感受那段血与火的历史,真切理解中国共产党在抗日战争中发挥的中流砥柱作用。作为马克思主义理论专业的研究生,不仅要‘读万卷书’,系统掌握马克思主义立场、观点、方法,更要‘行万里路’,在实践中汲取智慧和力量。希望大家通过今天的考察,能将这份震撼与感动转化为坚定的信仰、科学的态度和实干的精神,赓续好共产党人的红色血脉,筑牢信仰之基,努力成为担当民族复兴大任的时代新人。”

万远英教授的寄语在同学们心中激起了强烈共鸣。2024级研究生周家豪感慨道:“以前在书本上学习抗战历史,更多是概念和脉络的理解。今天站在这些实物面前,看到锈迹斑斑的大刀、满是弹孔的钢盔、发黄的家书信件,那种直击心灵的冲击是无法言喻的。我更加具体地理解了什么是‘视死如归、宁死不屈’的民族气节。作为马克思主义理论的学习者,我们更有责任把这些鲜活的历史、崇高的精神研究好、阐释好、传承好,让革命薪火代代相传。”2024级研究生李雪琴则表示:“川军将士们穿着草鞋、背着老套筒出川抗战的影像让我久久不能平静。这让我深刻反思,作为一名马克思主义学院的研究生,我们的学习与研究绝不能脱离实际、脱离人民。我们要像革命先辈那样,将个人的理想追求融入到国家和民族的事业中去,用我们所学的理论去观照现实、回应时代,为实现中华民族的伟大复兴贡献自己的一份力量。”

此次建川博物馆之行,不仅是一堂生动鲜活的思政实践课,更是一次深刻的精神洗礼和思想淬炼。它让抽象的理论在具体的历史场景中变得可感、可知、可信。大家一致认为,必将把此次考察的收获与感悟内化于心、外化于行,以更加昂扬的姿态投身于学术研究和未来工作中,切实担当起传承红色基因、弘扬革命精神的光荣使命,在新时代的征程上奋力书写无愧于先烈、无愧于时代的青春华章。

责编:罗逸

编审:王贝