作者:韦丽明 古云惠 李艾琳发布时间:2025-10-21浏览次数:10

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,为弘扬伟大抗战精神,传承红色基因,厚植家国情怀,汲取奋进力量,坚定发展信心,提升思政课社会实践“必修课”教学质量和育人效果,10月18日,西华大学马克思主义学院组织师生实践教学团分别走进宜宾李庄抗战博物馆和建川博物馆,开展思政课社会实践。

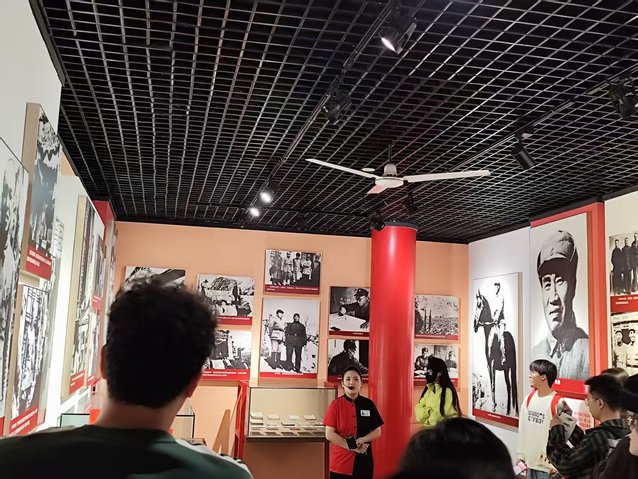

18日上午,由宜宾校区师生组成的实践教学团来到李庄考察。李庄作为抗战时期与重庆、成都、昆明并称的四大抗战文化中心,曾以“同大迁川、李庄欢迎,一切需要、地方供给”的十六字电文,敞开胸怀接纳了国立同济大学、中央研究院等十余家文教科研机构,成为战乱中中华文脉的“庇护所”。考察期间,师生们在博物馆讲解员的引导下,走进“红色浸润 唤醒民智”“抗日救亡 文脉西迁”等展厅,透过实物展品、历史照片及多媒体影像资料,全方位了解李庄抗日战争期间保存中国文脉的壮阔历史。

李庄古镇的抗战故事对青年学子们产生了巨大的影响。参观结束后,实践教学团开展了现场讨论。同学们纷纷表示,这次实践考察让自己深刻认识到了抗战不只是历史书中记载的战火硝烟,更是无数普通人的默默坚守。宜宾校区学生邓晓宝表示,“在参观李庄抗战博物馆的过程中,我深深感受到了中国知识分子的学术坚守和爱国情怀,作为新时代大学生,我们无需再面对枪林弹雨,但更应传承先辈精神,以先辈为榜样,把这份精神力量转化为学习动力,不负韶华、勇担使命,努力让这份跨越时空的信仰,在新时代续写新的辉煌。”

10月18日,由郫都校区和彭州校区师生组成的实践教学团来到建川博物馆考察。建川博物馆作为国内规模最大、馆藏最丰富的民间抗战博物馆群,拥有抗战、民俗、红色年代等多个主题展馆,珍藏着数万件见证历史的文物。

师生们在讲解员的带领下,首先走进中国老兵手印广场,在这里排列着几千枚手印,每一枚都来自一位亲历抗战的老兵,手印大小不一,纹路各异,有的因为早年负伤而微微变形,每一道纹路都藏着故事,无声诉说着抗战老兵那段浴血奋战的岁月。师生们认真聆听英雄事迹,不少同学自发整理衣襟,向先烈们鞠躬致敬。

在“中流砥柱馆”与“正面战场馆”内,泛黄的家书、锈迹斑斑的武器、残缺的军装等文物静静陈列,每一件都承载着厚重的历史记忆。“这是1938年战士们用过的水壶,壶身上的弹孔还清晰可见……”在讲解员的介绍中,同学们仿佛走进了那段艰辛岁月,切身感受到了民族生死存亡之际,中华民族儿女用血肉之躯支撑起全民族救亡图存希望的伟大精神力量。同学们参观“5·12”汶川特大地震博物馆,抗震救灾的实物与影像资料,让大家深刻体会到“众志成城、抗震救灾”的伟大精神,同学们湿润了眼眶。

讲解员讲解完以后,同学们按照分组迅速投入视频制作,镜头里满是对历史的敬畏与思考。这些视频没有华丽的特效,却用真实的画面、真挚的感悟将参观时的触动转化为鲜活的作品。同学们在剪辑、配音、字幕创作中反复打磨,不仅完成了实践课作业,更让历史记忆在镜头流转中,成为激励自己前行的力量。

这次实践考察是一堂“行走的思政课”,也是一场精神洗礼。此次李庄抗战博物馆和建川博物馆实践考察之行,将思政课堂搬进历史现场,不仅让青年学子重温了抗战时期的峥嵘岁月,更让其在感悟精神中汲取奋进力量,激发了同学们的责任感与使命感。未来,思政课教学团队将持续依托地方红色文化场馆资源,创新“场馆+思政”教学模式,引导学生在历史与现实的对话中传承红色基因,真正将爱国情、强国志、报国行融入民族复兴的伟大征程。

责编:冯冬

编审:翟元平